電気計測器の用語集

絶縁抵抗

絶縁抵抗とは、電流が流れる電路における電路相互間及び電路と大地との間の絶縁性を意味しています。

単位は一般的にMΩが用いられます。

絶縁抵抗が低くなると漏電を生じ、感電や火災等の原因となる恐れがあります。

絶縁抵抗試験絶縁抵抗試験

停電状態で直流電圧(DC)を印加し、その抵抗値を測定します。

使用される測定器は絶縁抵抗計で、電気抵抗計やメガーと呼ばれることもあります。

絶縁耐圧

絶縁区間に規定時間印加しても、絶縁破壊を起こさずに耐えうる電圧を意味します。

※使用する状況によって言葉の意味が異なる場合があります。

高圧、特別高圧に対して実施される試験で、十分な絶縁耐力があるかどうか(絶縁の強度)を確認するためのものです。

絶縁耐圧試験

高圧、特別高圧に対して実施される試験で、十分な絶縁耐力があるかどうか(絶縁の強度)を確認するためのものです。

試験には絶縁耐圧試験器が用いられます。耐電圧試験機と呼ばれる場合もあります。

印加

電気回路に対し、他の回路や電源から電圧などを加えることを意味します。電圧を加える場合は印加電圧、電流の場合は印加電流と呼ばれます。

検電

電気回路が停電しているかどうか、作業を行う部位が電気を帯びているかを判断することを意味します。

一般的に電気工事は供給している電気を停止させて、その停止状態を検電器などを使って確認します。

直接電線に当てるペンシルタイプなどの簡易的な商品が一般的に使われています。

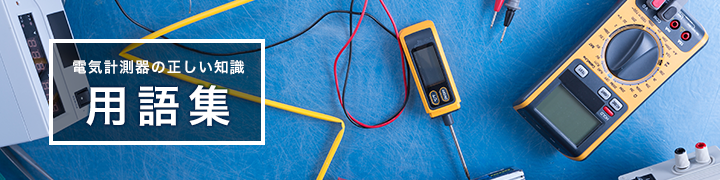

検相

三相の電圧位相の順序(相順、相回転)を確認することを意味します。検査には検相器や相回転計が用いられます。

3つの回路それぞれには、R相、S相、T相(あるいはu相、v相、w相など)といった名称をつけることが一般的です。

相回転が逆になった状態では、モーターやポンプは逆回転をし、異常過熱や故障につながる場合があります。これを逆相と呼びます。

接地工事

接地工事とは、大地と電路を接続して電位を安定させるための工事全般を指しています。

強電用の接地であれば、感電防止などの保安、弱電用の接地は機器の安定的な動作の補助など、目的に応じて適切な接地を行うことが重要です。

接地(アース工事)

電気設備や電路と大地を電気的に接続することを意味します。

家電製品についている緑色のアース線と金属棒が代表的な例で、これらを用いて接地をすることで機器の故障や感電を防止することができます。

接地抵抗

大地に埋設されているアース電極と大地の間の電気抵抗を意味しています。

地絡事故などで漏電が発生した際に速やかに電流を大地に流し、電路及び機器の保護を行うため、 また感電事故などを防止するためには、この抵抗を低くしておく必要があります。

Ior(アイゼロアール)

対地絶縁抵抗(AC)を行う際の測定方式です。

活線状態で被測定ラインから漏洩電流と基本波電圧を検出し、有効漏洩電力Iorを求めて対地絶縁抵抗(AC MΩ)を算出します。

通常の絶縁抵抗試験とは異なり、活線状態(AC)で測定できることも特長の一つです。

測定方式が異なることから、絶縁抵抗計で得られた値とは相関性がないことに注意が必要です。

三相3線

3本の電線・ケーブルを用いて電力を共有する配電方式です。

単相交流の位相を120°ずつ互いにずらして3系統を組み合わせることで、送電するために必要な電力量が少なく済み、電線一本当たりの送電電力量が大きくできる特徴があります。

このため、電動機やポンプなど、電力を多く消費する装置に多く用いられています。

このほか、電線の数と系統の数によって単相2線/単相3線/三相4線 などもあります。

突入電流

電気機器などに電源を入れた際、一時的に流れる大きな電流を意味します。

電力の種類

皮相電力

単純に実効電圧(V)と実効電流(A)の積で表される、見かけ上の電力を意味します。(単位はVAを用います)

有効電力

実際に消費されるエネルギーを意味し、皮相電力に力率をかけて算出します。(単位はWを用います)

無効電力

負荷と電源で往復するのみで消費されることのない電力を意味します。

高調波

基本波の整数倍の周波数をもつ正弦波を意味します。

整流回路を持つインバータや、電源の交直交換を行った際に発生します。

高調波が発生すると、電動機の異常回転や振動などの悪影響を及ぼすため、発生を防ぐ処置を行う必要があります。

力率

交流回路における皮相電力に対する有効電力の割合を意味します。

0~1の値で、パーセントで表されることが多いです。

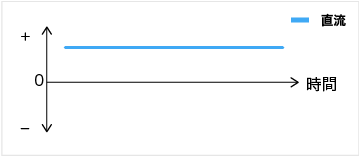

直流

時間とともに極性が変化せず一定である電流を直流といいます。

電池や静電気により発生する電気は直流です。

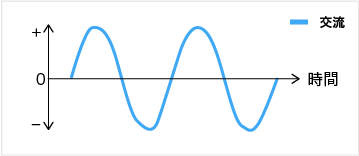

交流

時間とともに極性と大きさが周期的に変化する電流を交流といいます。

送電上などのメリットから、一般家庭のコンセントは全て交流となっており、同じ国内であっても西日本では60Hz、東日本では50Hzと地域によって異なっています。