応力とひずみ

垂直応力

「応力」とは、外力が加わることによって物体の内部に発生する力のことです。

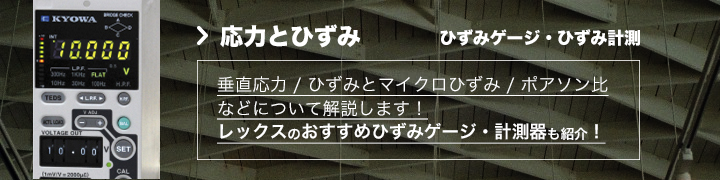

「図-1」のような柱に上部から外力Pを加えると、物体は元の形を保とうとするため、この外力に反発する力が内部に発生します。

これを内力といい、内力は物体(ここでは柱)の断面積で除した値(単位断面積当たりの内力)です。「応力」ともいいます。

※通常は(単位Pa(パスカル)または、N/m2)の単位です。

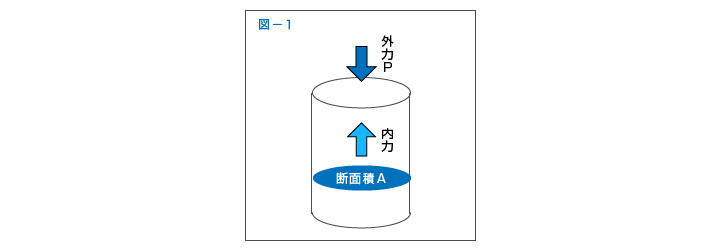

柱の断面積をA(m2)、外力をP(Nニュートン)とすると、

外力=内力ですから応力σ(シグマ)は

この応力は、断面積Aが外力の方向に対して垂直方向ですから垂直応力と呼びます。

ひずみとマイクロひずみ

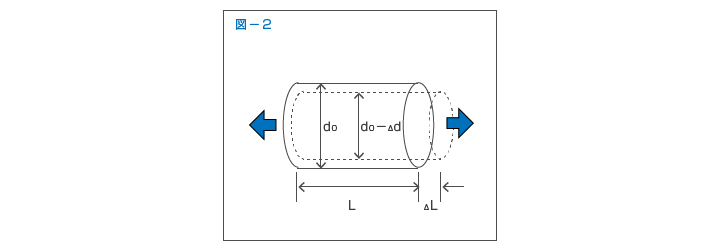

棒は引っ張られると伸び(ΔL)を生じ、元の長さL+ΔLになります。

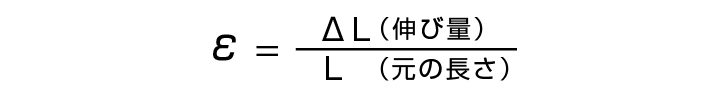

この伸びΔLが元の長さLに比べてどのくらい伸びたか(あるいは縮んだか)という伸び率(あるいは縮み率)を「ひずみ」といい、ε(イプシロン)で表します。

また、外力と同じ引張(または圧縮)方向のひずみを縦ひずみε1といいます。

ひずみは伸び率(縮み率)ですから、無名数単位ではありません。

非常に小さい値を示すので通常1×10-6

(100万分の1をつけて「マイクロひずみ」、または、ただ単に「マイクロ(μ)」といいます。)

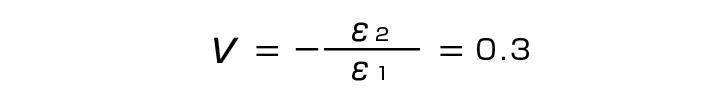

ポアソン比

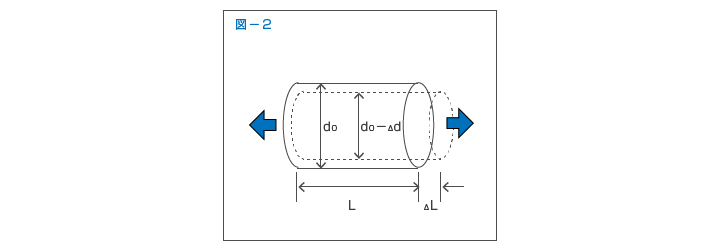

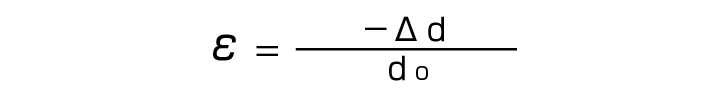

棒は引っ張られると、長くなると同時に細くもなります。今、元の太さ(直径)d0がΔdだけ細くなった場合、直径方向のひずみは、

となります。

この外力と直角方向のひずみを「横ひずみε2」と呼びます。

「縦ひずみ」と「横ひずみ」との比は、材料によって一定の値を示します。

これをポアソン比と呼びν(ニュー)で表します。

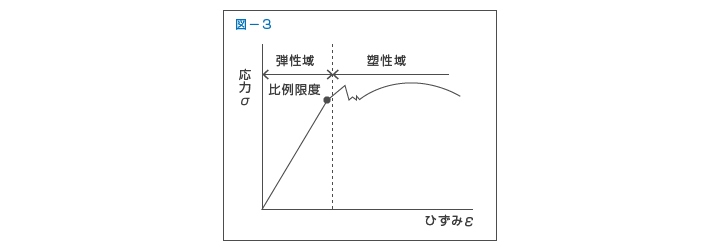

ひずみと応力の関係 グラフ

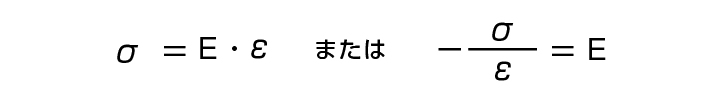

ひずみと応力の関係はいろいろな材料について、既に実験的に求められています。「図ー3」は普通鋼材(軟鉄)の「応力とひずみの関係」をグラフにした応力ーひずみ線図の一例です。応力とひずみが直線的な関係にある範囲を比例限度といい、フックの法則が成り立ちます。

ここに出てくる応力とひずみの比例定数Eは、縦弾性係数またはヤング係数といわれ、材料によって決まった値を示します。

以上のように「応力」は、直接測ることができなくても、外力によって生ずるひずみを測ることによって、その応力をしることができるわけです。

資料提供:株式会社共和電業

ひずみ測定器(ひずみ変換器)

動ひずみ測定器 DPM-912B(共和電業)

高安定・高精度ひずみ測定用アンプ

かんたん設定を実現デジタルスイッチを採用しているため、設定値が一目でわかり、電源OFF時も設定値の確認が容易です。

動ひずみとは、時間的に変化が速いひずみのことをいいます。逆に変化が時間的に遅いか、あるいはほぼ変化しないようなひずみのことを静ひずみといいます。しかし動ひずみと静ひずみとの境目に関しては、明確な定義というものはないようです。