除染作業と放射線・粉じん計測について

厚生労働省労働衛生課の除染等業務特別教育テキスト(PDF)はこちら

厚生労働省労働衛生課の除染等業務特別教育テキストを参考にしています。

放射線測定 - 平均空間線量率の測定方法

事業者が、除染等業務に労働者を従事させるにあたって、実施する線量管理の内容を判断するため、作業場所の平均空間線量が2.5μSv/hを超えるかどうかを、下記により測定します。

作業の開始前に、あらかじめ測定すること

測定は、専門の測定業者に委託することが望ましいこと

労働者の被ばく実態を反映できる結果を得られる測定をすること

測定方法

測定は、地上1mの高さで行います。

測定器等については、作業環境測定基準第8条に従い、次のような機械を用います。

GM(ガイガー・ミュラー)管式計数管

NaI(シンチレーション)式計数管

レックスでレンタルできる放射線測定器

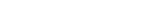

シンチレーションサーベイメータ TCS-172B(日立アロカメディカル)

環境γ線の線量当量率測定に!

線量当量率(μSv/h)と計数率の切り換えが可能です。

エネルギー補償タイプのシンチレーションサーベイメータ

シンチレーションサーベイメータ TCS-172Bの詳細はこちら

また、TCS-172Bは、環境省_汚染状況重点調査地域内における環境の汚染状況の調査測定方法に係るガイドラインに掲載されているエネルギー補償型の機器です。

サーベイメータ等の取扱方法について

測定に当たって、サーベイメータを取り扱う際には、特に次の点に留意して下さい。

校正済みの測定機を使用すること。

時定数(正しい応答が得られるまでの時間の目安)に留意すること。

測定機が汚染されないように注意すること。

粉じん計測 - 内部被ばく線量での測定

平成24年1月より、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則)」が施行されています。

その中に、内部被曝のひとつの目安として、高濃度粉塵作業を行う場合は3ヶ月に一度の内部被曝測定を行うという項目があります。 この際の「高濃度粉塵」とは、10mg/m3を超える粉塵のことを指します。

内部被ばく線量については、当該作業において取り扱う土壌や、発生する粉じん濃度によって、測定頻度等が異なります。

| 高濃度汚染土壌等(50万Bq/kgを超える) | 高濃度汚染土壌等以外(50万Bq/kg以下) | |

|---|---|---|

| 高濃度粉じん作業(10mg/m3を超える) | 3月に1回の内部被ばく測定を行う | スクリーニングを実施する |

| 上記以外の作業(10mg/m3を以下) | スクリーニングを実施する | スクリーニングを実施する※ |

※ 突発的に高い粉じんにばく露された場合に実施

高濃度粉じん作業にあたるかどうかの判断

作業者の近傍(風下)で粉塵作業中に個人サンプラーか、デジタル粉塵計にて計測を行います。

その際の計測機器は相対濃度指示方式(光散乱式粉塵計など)を用います。

一般的に「土壌等のはぎ取り、アスファルト・コンクリートの表面研削・はつり、除草作業、除去土壌等のかき集め・袋詰め、建築・工作物の解体等を乾燥した状態で行う場合は、10mg/m3を超えるとみなす。」(厚生労働省 除染等業務特別教育テキストによる)とされています。

上記にかかわらず、作業中に粉じん濃度の測定を行った場合は、その測定結果によって高濃度粉じん作業に該当するか判断します。判断方法は、下記によります。

測定の方法

粉じん作業を実施している間、粉じん作業に従事する労働者の作業に支障を来さない程度に近い所(風下)でデジタル粉じん計(例:LD-5)により、2~3分間程度、相対濃度(cpm)の測定を行ってください。作業者が複数名いる場合、その範囲が数メートル以内であれば代表者のみの計測で問題ありません。

測定の結果、もっとも高い相対濃度(cpm)を示した労働者に対して

作業に支障を来さない程度に近い所(風下)において、デジタル粉じん計とインハラブル粉じん濃度測定器を並行に設置し、10分以上の継続した時間で測定を行い、質量濃度変換係数を求めます。

粉じん濃度測定の対象粒径は、気中から鼻孔または口を通って吸引されるインハラブル粉じん(吸引性粉じん、100μm、50%cut)を測定対象とすること

インハラブル粉じんは、オープンフェイス型サンプラーを用い、捕集ろ紙の面速を19(cm/s)で測定すること

分粒装置の粒径と、測定位置以外については、作業環境測定基準第2条によること

*相対濃度測定に質量濃度変換係数をかけると粉じん濃度(mg/m3)が求められます。

レックスでレンタルできるデジタル粉じん計

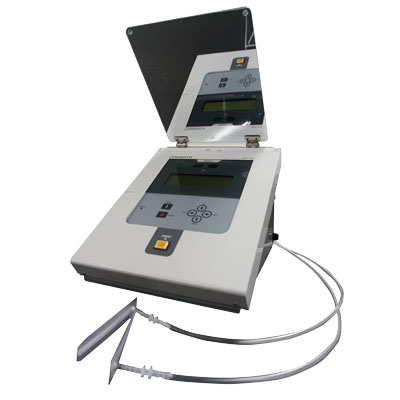

デジタル粉塵計 LD-5(柴田科学)

LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。

デジタル粉塵計 高濃度用 LD-5D(柴田科学)

シースエアー機構により、高濃度粉塵の作業場で安定した測定が可能!

ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。

インハラブル粉塵とは?

ISOの定義では空気で運ばれる口または鼻から吸引される全ての物質粒子のこと。粒子径100μm以下のものとされる。

通常の粉塵計測とインハラブル粉塵計測との違いは?

塵肺を対象に考えられる作業環境評価基準では(遊離ケイ酸0%として)対象粒径を4μm50%カットとしています。またビル管法では対象粒径を10μm以下としています。

内部被曝に関しては総粉塵に近いインハラブル粉塵(100μm50%カット)と呼ばれるものを測定対象とします。鼻腔または口を通って吸引されるため、沈着した粒子が消化器へ移動する可能性があるためです。

粉塵計における ○○%カットとは?

測定対象修理を捕集するため、対象以外の粒子を除去する分粒装置が必要となります。

労働安全衛生法(作業環境評価基準)では対象粒径が4μm50%カットとされていますが、これは4μmの粒子のうち半分の粒子がフィルターに捕集され、半分の粒子が分粒装置で除外されるという意味です。この状態のことをPM4とも言います。(捕集効率が50%となる粒子径が4μmであるという意味です。)